数珠の歴史

数珠の歴史(63) 日蓮の数珠2 龍口の法難での数珠

日蓮は数々の法難に遭いますが、そのうちのひとつが龍ノ口の法難です。鎌倉時代の文永8年(1260)、目の前に江ノ島を臨む龍ノ口(たつのくち)で斬首に遭いそうになりますが危うく逃れたというものです。

薄暮の中、日蓮は親玉を大きな水晶の玉にした数珠を手にし兵に囲まれながら若宮大路を進んでゆきます。片瀬に刑場で首を斬られることになります。

(わたしは日本第一の法華経の行者。間違いなど一切ない。今夜首を斬られて霊山浄土に行くことになるが、霊山浄土では教主釈尊に私の考えを直接申し上げよう)

日蓮は浄土に赴いた後のことを考えながら、片手で数珠を爪繰っていましたが、やがて、水精の大玉が少し熱を帯びていることに気付きました。

(この水精の玉の熱はいかに)

日蓮を見守る人々の中に居た四天王寺辺りの数珠屋の娘は、自分が仕立てた数珠を持つ日蓮に思わず叫びます。

「大士様、その数珠を爪繰りながら観音経をお唱えくださいませ」

日蓮はその言葉を聞き

(そうであった。法華経第一の行者日蓮、観音経の功徳により刀杖難を免れることができはず)

「娘よ、かたじけない」

日蓮は娘を見て礼を言うと、大きな声で「法華経観世音菩薩普門品第二十五」すなわち「観音経」を口に唱え始めました。爪繰りながら水精の親玉がさらに熱を帯びてくることを感じますが、熱いのですが、その熱はむしろ日蓮にとって心地よい熱さでした。

若復有人 臨当被害 称観世音菩薩名者

彼処執刀杖 尋段段壊 而得解脱

(もし、また人ありて まさに害せられるに臨みて、観世音菩薩の名を称える者は

かのところの刀杖、またたくまに粉々に壊れて、人は解脱を得る)

深夜、日蓮は数珠を繰り観音経を称えながら、由比の浜から七里ヶ浜、そして小動(こゆるぎ)を経て龍ノ口(たつのくち)までひかれてゆきました。龍ノ口は鎌倉時代の刑場のひとつです。

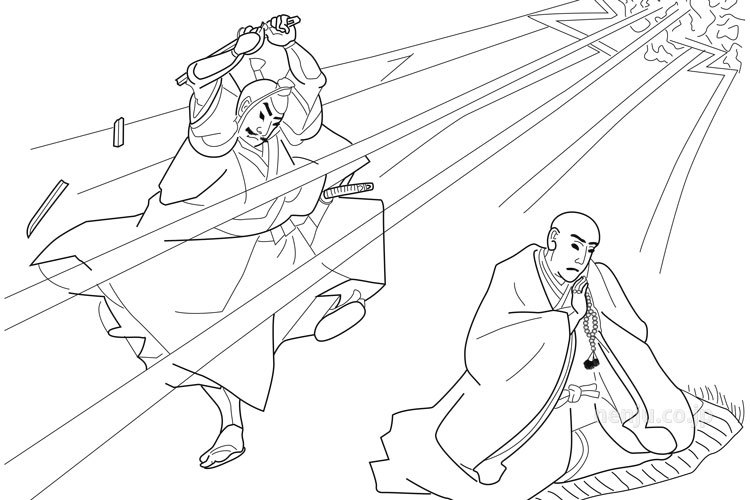

日蓮は刑場に座ります。暗闇の中、かがり火が焚かれますが、取り囲む兵の顔がはっきりとは見えない暗闇の中、鞘から刀を抜いた者が日蓮の傍らに立ちます。日蓮はより一層大きな声で「観音経」を唱えます。日蓮は数珠の水精の親玉がより一層熱を帯びていることに気付きます。

そしていよいよ刀が日蓮の首めがけて振り下ろされんとする時、水精の親玉は光り放ち、さらに月のように明るい光りの玉が辰巳(東南)の方向から戌亥(西北)の方向に流れ、日蓮の首をめがけて振り降ろされた刀はこなごなに壊れてしまいました。取り囲む兵は恐れおののき、皆、その場に倒れ込んでしまいました。

(これこそ、法華経の功徳、まさしく観音経の功徳)

日蓮は難を免れたことを知り、教主釈尊、天照大神、八幡大菩薩の名を唱えながら、数珠を繰りました。

(おや、水精の親玉の熱がすっかり抜けている)

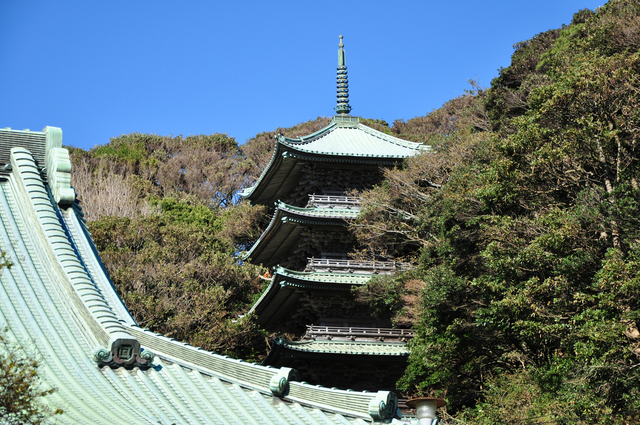

日蓮は法華経の功徳と共に、数珠を持つ功徳を知りました。 龍ノ口の法難における日蓮の姿は『種種御振舞御書』などの記されており、龍ノ口の地には日蓮宗本山龍口寺が建ちます。

2025.10.24 UP DATE