数珠の歴史

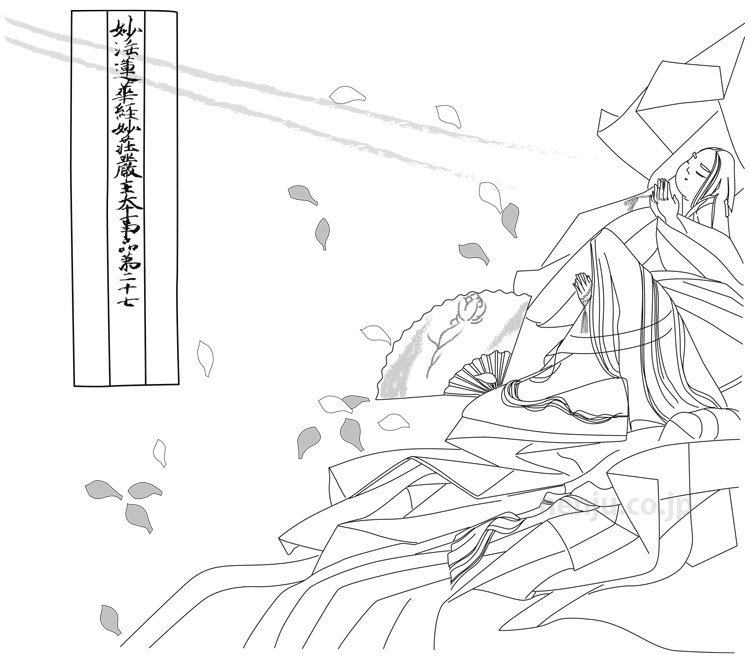

数珠の歴史(40) 『平家納経』に見える数珠(3) 「妙荘厳王本事品」に描かれる二人の姫君が持つ数珠

平家全盛期に厳島神社に奉納された荘厳経「平家納経」は『法華経』二十八巻が平清盛をはじめ平家一族により書写されていますが、このうち「妙荘厳王本事品」は数珠を手にする二人の姫君と、山の端の大きな月が印象的なものです。

四天王寺あたりの数珠屋の娘は、七夕の季節が過ぎた頃、都の御殿に入りました。姫君がお数珠を作りたいという用事でした。御殿に着くと供の者が背負ってきた笈(おい)を自ら背負い、部屋のひとつに入ると笈の中に納めた五つの彩色された箱を取り出し床に並べ、蓋を取りました。一つの箱には水精、一つの箱には菩提子、一つの箱には金剛子、一つの箱には玻璃(ガラス)の玉、そして最後の箱には色とりどりの絹糸が入っていました。娘は柔らかい布を引き、その上に用意した玉を並べ、居ずまいを正しました。

しばらくすると几帳の向こうから女房に付き添われた姫君が入ってこられました。年の頃十歳を少し越えた頃のご様子は、あどけない少女という印象でした。

姫君はしなやかに座ると「よう来られた」と娘に声を掛けると、布の上に置かれた数珠の玉をご覧になるや「その玻璃の玉はなんとも美しい。白い筋のある玻璃の玉も珍しい」と声を挙げられました。そこには玻璃(はり)の玉と呼ばれるガラス玉と、ガラス玉に筋を入れた蜻蛉玉(とんぼだま)が置かれていました。並べられた玉をご覧になる姫君の目はきらきらと輝いています。

丁度一年前、娘は南都・東大寺に呼ばれて参った際、玻璃の玉を見る機会に恵まれました。たまたま東大寺は荘厳仏具の修理を行っており、玻璃で飾られた瓔珞を見ることができ、僧綱の特別の計らいで蜻蛉玉も見せて頂いたのです。

娘は早速人づてに紹介してもらった和泉のガラス玉職人に、玻璃の玉と蜻蛉玉を作らせており、今回、彩色筥に入れてお持ちしたのです。

「この玻璃の玉もお願いする数珠に使えるのですか」と姫君は仰せられます。黄色、緑、赤に白の筋を巻いた蜻蛉玉、そして筋のない透明な玻璃の玉は、少女として姫君の胸を高鳴らせるものでした。

「もちろんでございますが、水精や菩提子、金剛子と組み合わせるのがよいかと存じます」と数珠屋の娘は応えます。

姫君は深くうなずきました。「父が、厳島神社に奉納する法華経に数珠を持つ私のことを描きたいと。数珠が出来上がったら絵師が私の姿を描きます。出来上がりを楽しみにしています。」

『法華経』の「妙荘厳王本地品」には数珠を持つ姫君が二人描かれています。

どうして二人の姫君なのか。それは「妙荘厳王本地品」に二人の王子浄蔵と浄眼が登場するからです。彼らの父王である妙荘厳王は仏法に未だ出会っておらず、二人の王子が父王を仏法に導くという物語です。どのように父王を『法華経』の教えに導いたのか。二人の王子は空中を飛び、地中を自在に潜りという不思議を見せで導いたと「妙荘厳王本地品」にはあります。

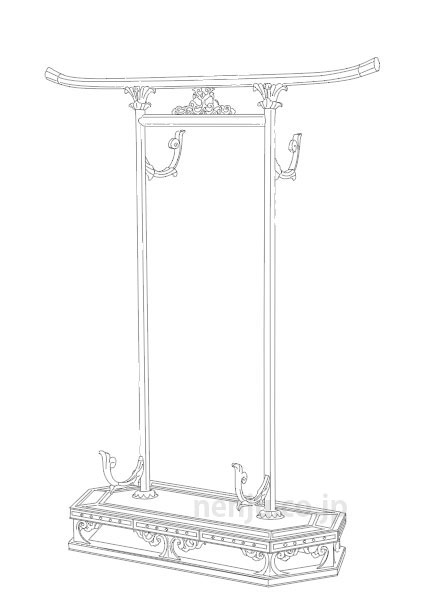

御殿で数珠玉をご覧頂いた二ヶ月後、数珠屋の娘は出来上がった数珠を御殿に届けました。奥に通され、この日のために細工職人に作らせた鳥居型の数珠掛けを置くと、水精、菩提子、金剛子などに玻璃の玉を通した数珠を掛けて、姫君を待ちました。

暫くすると衣擦れの音がし、姫君が部屋に現れ、娘の前の座ると、早速数珠に眼を向けました。

「なんとまあ、清らかな数珠だこと」姫君は数珠を手にとると両掌を合わせて数珠を掛けました。

「聖徳太子様が持されたお数珠が水晶、金剛子、菩提子、玻璃の玉に蜻蛉玉で仕立てられたと聞いたことがあり、今回は姫様のご様子に似合うよう、それらの玉で組み上げましてございます」

「手によくなじむ。ところでこの数珠掛けの台は?」

「紫檀と象牙、玳瑁(たいまい)で作らせて頂きました」

「そうか、これもまた美しい。しばらくは、この台に掛けておこう。明日は絵師が参り、私の姿を描くことになるが、二日後の夕方、もう一度来てはくれまいか」

この姫君の願いを聞き、娘は都で懇意にしている尼寺に泊まることにしました。

そして、二日後の夕刻、数珠屋の娘は御殿を訪れると、奥の部屋に通されました。姫君は数珠を手に持ち、娘を招き入れると「今宵は満月。共に観よう。甘い物なども用意したので、存分に召し上がれ」と声を掛けました。房の外には庭が広がり、その先に青々とした月が昇りはじめていました。

「満月は末法の世を救う、法華経の教えであると聴いてます」と姫君が仰せられました。

平家納経「妙荘厳王本地品」では二人の姫が数珠を手に持ち月の光を浴びるという構図になっており、経巻の見返りには山の端に大きな月が描かれています。二人の姫君は平清盛の娘であるとも言われていますが、数珠を持つ二人の少女は月の光を受け、その表情は仏に導かれているようにも見えます。

※この物語は平家納経を元にしたフィクションです。

2023.11.18 UP DATE