数珠の歴史

数珠の歴史(60) 親鸞の数珠(3)「僧に非ず俗に非ず」の数珠の持ち方

「両手で数珠を持ち、胸の下あたりで数珠を丸くするのが、親鸞様をはじめ、比叡山の方々の数珠の持ち方・・・・、どうしてなのかしら」

四天王寺あたりの数珠屋の娘は、数珠の糸を編む手を休めつぶやきました。

「たしか恵心様のお姿もたしか、同じ」(※ここをクリック)

恵心とは恵心僧都源信。その肖像はまさに比叡山で受戒した出家者の姿です。

「でも、恵心僧都様の女性のお弟子さんたちは、合掌した手に数珠持っていたはず」

数珠屋の娘は気がつきます。在家の人達と同じように出家者も合掌した手に数珠を持てはよいのです。比叡山延暦寺戒壇院で受戒した出家者も、南都・東大寺戒壇院で受戒した出家者も、自身の肖像を描かせる時、数珠は胸下で揃えた両手で数珠を持つことが慣わしでした。

三ヶ月の後、数珠屋の娘は親鸞の前に居ます。

「黒漆の箱には親鸞様の数珠の直し、螺鈿箱には恵信尼様の新調の数珠、朱塗りの箱には越後三善家の方々のための数珠を入れております」

親鸞はうなずくと、まず黒塗りの箱を開け、直された数珠の仕上がりを確かめ、次に螺鈿の箱を開け妻である恵信尼のための数珠を見ました。

「おお、これは見事な出来映え」

数珠を手にして見る親鸞に数珠屋の娘は説明します。

「菩提子の数珠ですが、四天の玉には水精、瑪瑙、翡翠、瑠璃を入れております。房糸には蘇芳で染め抜いたものを使いました」

蘇芳(すおう)とは赤みを帯びた紫のこと。数珠屋の娘は恵信尼のために房糸色も選りすぐりのものを用いました。

親鸞は娘に問いかけます

「近々、新たに私の姿を絵師に描かせることになるが、数珠をどのように持てばよいと思うか。すでに私は僧に非ず、俗に非ずという身分であるが」

娘は両手を床に付き深く親鸞を拝したました後に顔を上げました。

「畏れながら申し上げます。合掌した手に数珠をお持ち頂ければと」

「合掌した手に、数珠を持つ。それは僧侶の姿としては前例なきことに思うが」

「ただいま、親鸞様は僧に非ず、とご自身が申されました」

親鸞は間を置いて大笑いしながら娘に伝えました。

「その通り、娘よ、よく申した。僧でないことに私自身慣れていない。お前の言う通りだ。たしかに世間に皆は、そのように数珠を持つ」

「親鸞様、その通りでございます」

娘の言葉を聞いて、親鸞は朱塗りの箱から仕立て直した数珠を持ちました。親鸞が合掌した手に数珠を持ちました。

「これで良いか」

「良いかと存じます」

娘は自分の言葉に親鸞が耳を傾け聞き入ってくださったことに安心しました。

親鸞それから一週間後に絵師を招き合掌姿で肖像を描かせました。

合掌姿して数珠を持つ親鸞の姿は珍しいものです。親鸞没後10年の1272年(文永9)、現在の大谷祖廟の土地に建てられた廟堂に安置された親鸞聖人坐像は合掌姿であったと伝えられます。合掌型のお姿としては東国の照顧寺(茨城県三和村)や甲斐・万福寺旧蔵(現在は本願寺像)の肖像は合掌姿です。親鸞は晩年に東国で布教をしており、その当時に製作された肖像は合掌型ということになります。

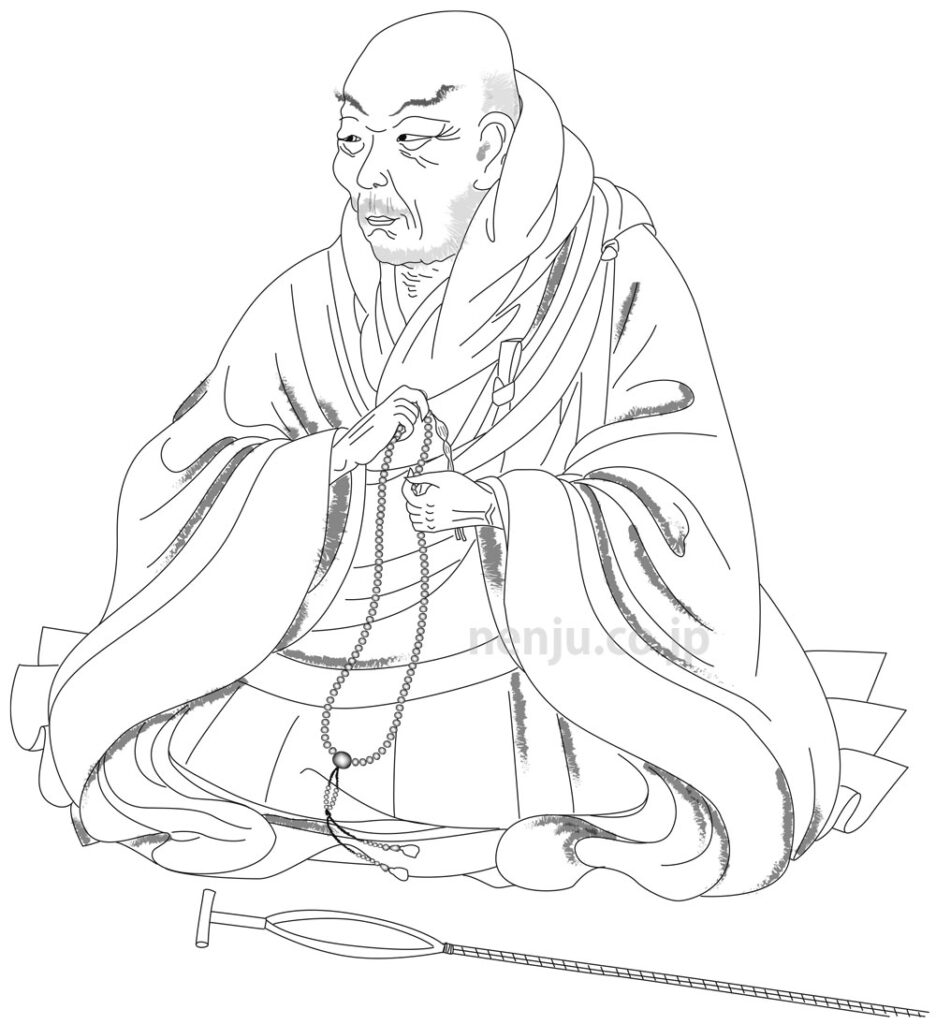

その一方、現在残された古式の親鸞聖人像は、合掌で数珠を持つ姿ではなく、胸下の両手での指で数珠をつまみ、数珠を丸くして持つものです。

※この物語は「親鸞聖人・花の御影」をテーマにしたフィクションです。

2025.7.26 UP DATE