数珠の歴史

数珠の歴史(59) 親鸞の数珠(2) 「僧に非ず俗に非ず」の数珠の持ち方

四天王寺あたりの数珠屋の娘は供の者を連れて京都に向かっている。「親鸞さまがお聞きになられたいことって何かしら」

娘は親鸞から手紙を受け取っている。それまでも親鸞の数珠は作ってきたが、「数珠につきて聞くべき事あり候にて時あるさいに上京御願いたく」と随分と改まった手紙であったことも気になる。「私のような職人に、このような丁寧なお言葉をいだだき、本当に何事かしら。今までお作りした数珠に不具合があったのかしら」と娘は不安でもある。

京都についた娘は親鸞の庵を早速訪ねました。門のところで、供の者に到着を告げさせるとすぐに中に入るように言われました。

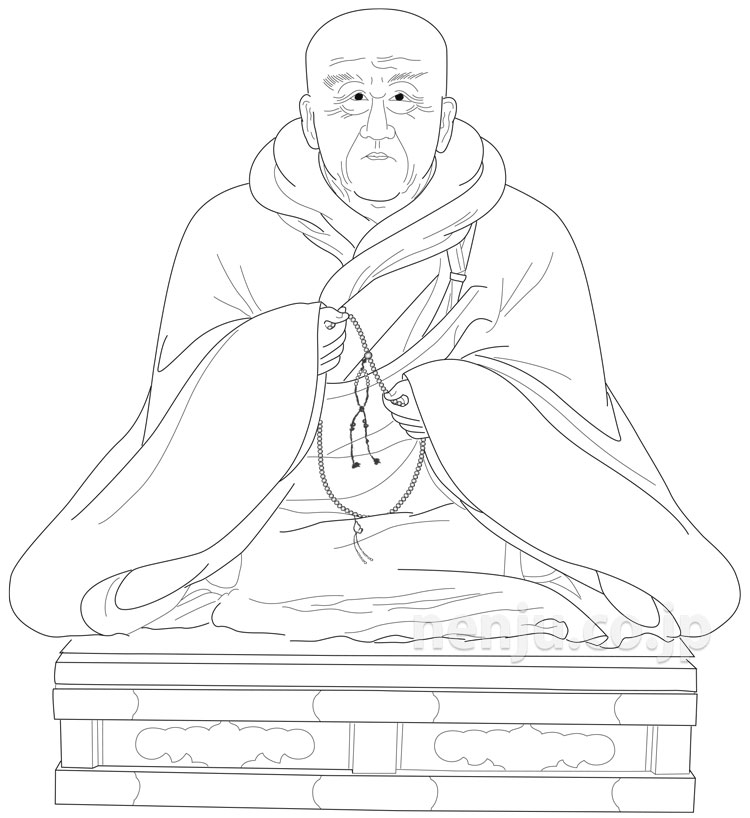

厨子や経机が置かれた奥の部屋に親鸞は居ました。

「親鸞様、越後での生活、大変ではなかったですか」

「そう、冬は雪が深くてたいそう寒いが、人々は優しくよい土地であった」

親鸞は建永2年(1207)から越後へ流罪となっていました。南都興福寺が法然の念仏に異議を朝廷に申し立てていたこともありますが、後鳥羽上皇の松虫姫と鈴虫姫の女官二人が、法然の弟子の下に走ってしまい、後鳥羽上皇の怒りをかったことが、法然が土佐に、親鸞が越後に、そして弟子4人が死罪となった原因となっていました。

「恵信尼様もお変わりございませんか」

恵信尼は親鸞の妻。越後に所領を持つ三善家の娘で、親鸞が越後に流罪になったものの、三善家の保護を受けながらの生活であった。

「恵信尼も元気にしておるが、そのまま越後に残っている。そなたが作ってくれた数珠の修理を頼まれている」

親鸞は傍らから大きめの巾着袋を取り出すと、娘に渡しました。

「まあ、ずいぶんと傷んでますね」

娘は一連の数珠を取り出すと

「この数珠は親鸞様がまだ範宴様だった頃、六角堂に参籠された時の数珠でございますね」

「その通り。この数珠のおかげで、私は観音菩薩と出会うことができた」

「承知いたしました。早速しっかりとお直しします」

「直しで頼むの私の数珠は五連。加えて恵信尼のための新たな数珠と愛用する数珠の修理を一連。あと新しい数珠として三善家の男性が持つ数珠を二十連、女性が持つ数珠を二十連作ってほしい。三善家の人達も恵信尼の側の女性たちも皆数珠を欲しがっている」

「承知いたしました」

「ところで娘よ、本日来てもらったのは、数珠の持ち方についての相談だ」

「数珠の持ち方でございますか。さて、どのようなことでしょうか」

「私は、僧であることをやめている。」

「でも、以前のままのお姿ですが」

「たしかに」と親鸞は笑いながら「比叡山で受けた十重四十八軽戒を捨てた、ということだ」

「私にはよく分かりません」と娘は答えます。

「そうであろうな。これまで僧であれば、数珠を両手でもって、それを爪繰る姿が普通であった。しかし、僧でなくなった今、どのように数珠を持てばよいのか」

親鸞は東国越後に遠流になる際に、藤井善信という名前を与えられ、僧であることを剥奪されています。越後からいったん京の都に戻った今も、僧ではなく俗のままです。

「娘よ、私が僧になる際に受けた十重四十八軽戒には、肉は食うな、とは記されているが、妻を持ってはならない、とは記されていない。それで、恵信尼を妻とした」

「そうでございますか」

「つまり、比叡山で受けた戒、そのものが僧なのか、俗人なのか、よく分からない戒ということになる。そこでだ、私は、これまでと異なる姿で数珠を持ちたいと思う。どのような姿がよいと思うか」

娘は頭を巡らしました。(どのような持ち方が良いのでしょう)

「お聞きしました数珠の直し、新たな数珠が出来ましたらお持ちしますので、その際に申し上げたいと存じます」

「分かった、楽しみにしておる」

(続く)

2025.6.25 UP DATE