数珠の歴史

数珠の歴史(61) 恵信尼の数珠

(恵信尼様からお手紙が届いたわ)

四天王寺辺りの数珠屋の娘の元に塗り箱に入った一通の書状が届きました。送り主は恵信尼、越後に住む親鸞の妻からのもので、娘が恵信尼と越後の三善家の人達のために作った数珠が届いたことへのお礼の手紙でした。

(まあ、本当にありがたいこと)

娘は手紙を開き、読み始めました。

「便りをよろこびて申し候ふ(あなたにこの便りを届けて頂けるとのことで、嬉しくお手紙を書いております)」から始まる恵信尼の言葉は、届いた数珠を皆で見た時に、どれだけ嬉しく、皆が喜んだからを記したものでした。

「お数珠の入った円形の螺鈿の箱に入った蓋を開けたる時、私はどきどきしました。数珠を包む白の絹布を開くと、まあ、なんと美しい数珠ではありませんか。艶のある菩提子の玉、四天の玉には水精、瑪瑙、翡翠、瑠璃を入れたお仕立て。そして蘇芳に染めた房の色は私の心をときめさせます。よく見ると房の元の部分は花結びに仕立ててあります。なんとまあ可愛らしいことでしょう。私は数珠を手に持ち、合掌をして手に掛けてみました。心地よい数珠の張り、蘇芳の色の房。念仏をすることで、極楽往生は間違いないという確信が生まれてきました。また、お願いしておりました数珠の修理も見事な仕上がりです。この数珠には私自身、たいそうな思い入れがあり、こうして私の手元に戻ってきたことを嬉しく思います」

越後で生まれ育った恵心尼ですが、四天王寺辺りの数珠屋の娘の数珠をずっと愛用してきました。

「使い込んだ数珠がこのように新しくなり、私も若返ったように感じます」と恵信尼は感想を記して下さいました」

数珠屋の娘は一息つきました。

(こんなに喜んで頂き、本当にありがたいこと)

恵信尼からの手紙は続きます。

「越後・三善家の方々には私の庵に来て頂き、ご覧頂きました。大きめの朱塗りの箱に入った男性用数珠二十連、小さな朱塗りの箱に入った女性用数珠二十連、箱を開けると、皆喜び、くちぐちに数珠の様を褒め、早く手に取りたいと言われるので、その場に来て頂いた方々には早速手に持って頂きました。そして、私が念仏を称え始めると、皆数珠を持ち共に念仏を称え始め、私の庵は念仏で満たされ、まるで御浄土のようになりました」

少し行を開けて恵信尼は書き記します。

「そなたに数珠をお願いして本当に良かったです。この数珠を持ち、私たちは共に極楽に参りたいと思います。そなたも体に気をつけてお過ごしください。」

恵心尼の礼状を読みながら、娘は喜びに満たされました。

京都本願寺には恵信尼書状類が伝わっています。これらの書状類は越後の恵信尼から京に居る娘である覚信尼に宛てたもので、今回の「数珠の歴史」はこの書状類をモチーフに書き起こしました。

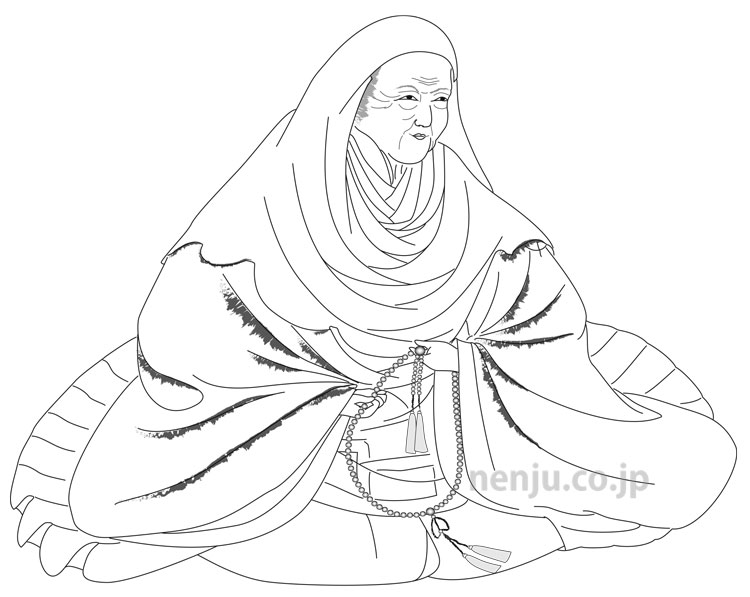

恵信尼肖像に描かれる数珠は今で言う蓮如結びであり、肖像画は蓮如が生きた室町時代以降に描かれたものと思われますが、今回は蓮如結びを「花結び」と呼ぶことで、恵信尼が生きた時代に合わせました。

2025.8.24 UP DATE